Unterricht vom 28.10.

(Quelle: Michael Klant, Josef Walch: Grundkurs Kunst 2, 1990)_________________________________________________________________________________________________________________

Figur

Der Begriff “Figur” wird von dem lateinischen Wort “figura” abgeleitet.

In

der Kunst versteht man darunter folgende Eigenschaften einer Figur:

1) Gestaltung

→

Meinung/Einstellung zum Körper

2) Gestalt, Aussehen, Erscheinung

man

unterscheidet:

→ Naturalistische Betrachtungsweise (äußerliches Aussehen)

→ Realistische Betrachtungsweise (Sinn,

innerliche Richtigkeit)

3) Schönheit

→

idealistisch

_________________________________________________________________________________________________________________

Vergleich einer ägyptischen Figur mit Figuren der griechischen Antike

Ägyptisch

|

Archaisch (8.-6. Jh. v. Chr.) |

Klassisch (5./4. Jh. V. Chr.) |

_________________________________________________________________________________________________________________

·

“Hellenismus” = griech.

hellenismos, „das Griechisch-Reden”

·

Merkmale: Tendenz zum kosmopolitischen Denken und einer

stabilen zivilen Gesellschaft (Ausbreitung, Wohlstand)

·

erstmals in der Geschichte werden Figuren mit

menschlichen Schwächen dargestellt = kein Drang zum Perfektionismus

·

im Gegensatz zur Antike stehen Emotionen im Vordergrund:

Wut, Zorn, Verzweiflung,...

·

zerklüftete, auseinanderstrebende Form der Skulptur

·

Diagonalkomposition → Steigerung der Dramatik

_________________________________________________________________________________________________________________

·

Kopien griechischer Kunst

·

ab Kaiserzeit (27 v. Chr.) eigenen Stil

·

Standbilder als kaiserliche Propaganda

_________________________________________________________________________________________________________________

Mittelalter: Romanik (ca. 1000-1250) und Gotik (1130-1500)

·

christliche Jenseitsorientieren widerspricht Betonung

des Körpers → Dominanz der Gewandfiguren

·

8. Jh. Karl der Große entscheidet „Bilderstreit“: Kunst

darf der Andacht dienen → Entfaltung christlicher Kunst

Motive:

ab 1000 n. Chr.: großplastische Kreuzigungen, Marienfiguren, Madonna mit Kind

ab 1000 n. Chr.: großplastische Kreuzigungen, Marienfiguren, Madonna mit Kind

|

Foto: Elke Wetzig [CC-BY-SA-3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)],

via Wikimedia Commons

Gerokreuz, um 970. Kölner Dom

|

|

Foto: Andreas Praefcke [Public domain],

via Wikimedia Commons

Madonna des Presbyters Martinus, 1199

|

ab 1400 n. Chr.: Schmerzensmutter, Pietà

|

Foto: Cherubino [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],

via Wikimedia Commons

Pietà, 2. Hälfte 14. Jh.

|

Art der Darstellung:

- nicht mitleidserregend, sondern Ausdruck von

Andersartigkeit

- Ziel: Versenkung und Vertiefung

- ab 1300 n. Chr. „Vermenschlichung“ → lebendige Mutter-Kind-Beziehung bei Madonnen

_________________________________________________________________________________________________________________

Die Renaissance (1400-1600)

Nach

der vorherigen Christianisierung begannen die Menschen nun, sich die Welt durch

Natur und Physik zu erklären und sie genauestens zu studieren = Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur:

·

Entdeckung der

Zentralperspektive

·

detailgetreue Wiedergabe

·

Licht und Schatten

·

Orientierung an antiker Kunst

(„Renaissance“ = Wiedergeburt der Antike)

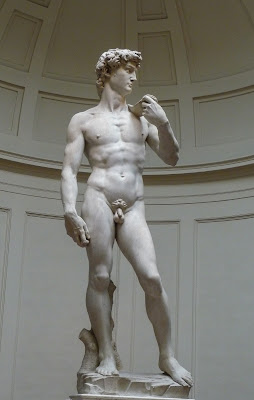

|

Foto: Patrick A. Rodgers [CC BY-SA 2.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)],

via Wikimedia Commons

Donatello: David, 1430/40

|

|

Foto: Jörg Bittner Unna [CC BY 3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],

via Wikimedia Commons

Michelangelo: David, 1504

|

Donatellos „David“ (1430/40) ist der erste lebensgroße, naturnahe, freistehende Akt seit der Antike.Mit Michelangelos Werk “David” (1504) galt der Künstler erstmals als Genie, das gottähnlich Dinge erschafft.

_________________________________________________________________________________________________________________

Der Barock (1600-1770)

Die

Barockzeit wird oftmals als “üppig und verschwenderisch” bezeichnet. Dies hat

den Grund der damaligen Reformation bzw. Gegenreformation. Um Luther in den

Schatten zu stellen und das Volk wieder auf ihre Seite zurückzugewinnen,

scheute die katholische Kirche weder Kosten noch Mühen bei der Gestaltung ihrer

Kirchen, wobei sie sich dem barocken Stil bedienten:

dynamische

Bewegungsformen, Illusionismus, naturalistische Wirkung, Blattgold,

Stuckverzierungen, Stuckmarmor

|

Foto: Zairon [CC BY-SA 3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],

via Wikimedia Commons

Tiepolo: Treppenhaus der Würzburger Residenz, 1719-1781

|

Anders

als im Mittelalter brachte der kirchliche Einfluss keine Verneinung des Weltlichen, sondern es

geht um eine Überwältigung aller Sinne à

Gesamtkunstwerk (Zusammenwirken der Gattungen Architektur, Plastik, Malerei)

Aber

auch Monarchen gehören zu den Auftraggebern barocker Künstler. So entstehen vor

allem in katholischen Regionen Europas (z.B. Süddeutschland, Österreich) Kirchen

und Schlösser, die noch heute betrachtet werden können.

_________________________________________________________________________________________________________________

Der Klassizismus (1770-1840)

|

| Jean-Léon Gérôme: Phryne vor dem Areopag, 1861 |