Mittwoch, 28. Oktober 2015

Dienstag, 20. Oktober 2015

Farbkontraste nach Itten

Komplementärkontrast

= sich im Farbkreis gegenüberliegende Farben (= komplementäre Farben) stehen nebeneinander

= sich im Farbkreis gegenüberliegende Farben (= komplementäre Farben) stehen nebeneinander

> Farbpaar steigert sich zu höchster Leuchtkraft,

enthält alle Primärfarben

|

| Paul Gauguin: Undine, 1889 |

Kalt -Warm- Kontrast

= Beeinflussung

der Farbtemperatur durch Nachbarfarbe

> warme

Farben treten ggü. kalten Farben hervor

> stärkster

Kalt-Warm-Kontrast zwischen Orangerot und Blaugrün

|

| Paul Cézanne: Die Bucht von Marseille, 1885 |

Hell – Dunkel- Kontrast

= optischer

Grundkontrast (Unterscheidung der Dingwelt), auch innerhalb der Buntfarben

(Gelb heller als Blau)

> stärkster

Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Schwarz und Weiß

|

| Rembrandt van Rijn: Junge Frau im Bett, 1645/46 |

Quantitätskontrast

=

unterschiedlicher Flächenanteil der Farben, der harmonisches Verhältnis ergibt

nach

Goethe:

3x Gelb

: 4x Orange : 6x Rot : 9x Violett : 8x Blau : 6x Grün

|

| Das harmonische Mengenverhältnis der Farben im Farbkreis |

|

| Vincent van Gogh: Sternennacht über der Rhone, 1888 |

Farbe – an – sich – Kontrast

=

Gegensatz zwischen drei oder mehr gesättigten Buntfarben, die möglichst weit

voneinander entfernt sind

stärksten

Farbe-an-sich-Kontrast zwischen den Primärfarben, aber auch unter den

Sekundärfarben

|

| Franz Marc: Blauschwarzer Fuchs, 1911 |

Qualitätskontrast

= Gegensatz

zwischen reinbunten und gedämpften/getrübten Farben

|

| Caspar David Friedrich: Meeresstrand im Nebel, 1807 |

Der Eigenwert der Linie nach Wassily Kandinsky

Kandinsky versucht die Kunst rational und wissenschaftlich zu untersuchen, um sie als Unterrichtsdisziplin zu etablieren.

1. Die waagrechte Linie: bodenständig, stabil

|

| Capsar David Friedrich: Der Mönch am Meer, 1808/10 |

2. senkrechte Linie:

spannungsvoll, emporstrebend

3. aufsteigende Diagonale:

aufstrebend, dynamisch, positiv

|

| Logo der Firma "Nike" |

4. absteigende Diagonale:

abfallend, negativ

|

Das bearbeitete Logo der Firma "Nike" wirkt weniger dynamisch

und negativ

|

5. rechte Winkel: beherrscht,

klar

|

| Piet Mondrian: Komposition mit Gelb, Blau und Rot, 1937-42 |

|

| Ernst Ludwig Kirchner: Straße in Berlin, 1913 |

6. spitze Winkel: spannungsvoll, aktiv

Frau: ihre Haltung lässt auf einen selbstbewussten Charakter schließen

7. stumpfe Winkel: schwach, unbeholfen, passiv

Mann: Mann scheint der Frau untergeordnet

8. gleichmäßig

gebogene Linie: harmonisch,

ausgeglichen

|

Foto: Farbkontrast

[CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],

via Wikimedia Commons

Hugh Subbins: Kongresshall/Haus der Kulturen in Berlin, 1956-57

|

9. ungleichmäßig

gebogene Linie: spannungsvoll,

dynamisch, unruhig

|

Foto: wilth [CC BY-NC-SA 2.0 (https://creativecommons.org/

licenses/by-nc-sa/2.0)], via flickr

Zaha Hadid: Heydar Aliyev Centre in Baku/Aserbaidschan, 2012

|

Empfinden beim Nachahmen von geometrischen Figuren im Selbstversuch

- waagrechte Linie: stabil, entspannt, ruhig

- senkrechte Linie: angespannt, weniger stabil, starr, unnatürlich

- aufsteigende und absteigende Diagonale: anstrengend, angespannt

- Maximum an rechten Winkeln: aktiv, stabil

- Maximum an spitzen Winkeln: angespannt, aktiv

- Maximum an stumpfen Winkeln: entspannt, passiv

- gleichmäßig gebogene Linie: angenehm, dynamisch

- ungleichmäßig gebogene Linie: unruhig

Labels:

Grundwissen,

Protokoll,

Q11-1,

Q11-2,

Q12-1,

Q12-2,

Werkanalyse

Sonntag, 18. Oktober 2015

Lebensgefühl Anfang des 20. Jahrhunderts

Umbruch der Erkenntnis

Teil I

Teil II

Teil III

Teil IV

Teil V

Sonntag, 11. Oktober 2015

Körperdarstellung von der Antike bis zum Klassizismus

Unterricht vom 28.10.

(Quelle: Michael Klant, Josef Walch: Grundkurs Kunst 2, 1990)_________________________________________________________________________________________________________________

Figur

Der Begriff “Figur” wird von dem lateinischen Wort “figura” abgeleitet.

In

der Kunst versteht man darunter folgende Eigenschaften einer Figur:

1) Gestaltung

→

Meinung/Einstellung zum Körper

2) Gestalt, Aussehen, Erscheinung

man

unterscheidet:

→ Naturalistische Betrachtungsweise (äußerliches Aussehen)

→ Realistische Betrachtungsweise (Sinn,

innerliche Richtigkeit)

3) Schönheit

→

idealistisch

_________________________________________________________________________________________________________________

Vergleich einer ägyptischen Figur mit Figuren der griechischen Antike

Ägyptisch

|

Archaisch (8.-6. Jh. v. Chr.) |

Klassisch (5./4. Jh. V. Chr.) |

_________________________________________________________________________________________________________________

·

“Hellenismus” = griech.

hellenismos, „das Griechisch-Reden”

·

Merkmale: Tendenz zum kosmopolitischen Denken und einer

stabilen zivilen Gesellschaft (Ausbreitung, Wohlstand)

·

erstmals in der Geschichte werden Figuren mit

menschlichen Schwächen dargestellt = kein Drang zum Perfektionismus

·

im Gegensatz zur Antike stehen Emotionen im Vordergrund:

Wut, Zorn, Verzweiflung,...

·

zerklüftete, auseinanderstrebende Form der Skulptur

·

Diagonalkomposition → Steigerung der Dramatik

_________________________________________________________________________________________________________________

·

Kopien griechischer Kunst

·

ab Kaiserzeit (27 v. Chr.) eigenen Stil

·

Standbilder als kaiserliche Propaganda

_________________________________________________________________________________________________________________

Mittelalter: Romanik (ca. 1000-1250) und Gotik (1130-1500)

·

christliche Jenseitsorientieren widerspricht Betonung

des Körpers → Dominanz der Gewandfiguren

·

8. Jh. Karl der Große entscheidet „Bilderstreit“: Kunst

darf der Andacht dienen → Entfaltung christlicher Kunst

Motive:

ab 1000 n. Chr.: großplastische Kreuzigungen, Marienfiguren, Madonna mit Kind

ab 1000 n. Chr.: großplastische Kreuzigungen, Marienfiguren, Madonna mit Kind

|

Foto: Elke Wetzig [CC-BY-SA-3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)],

via Wikimedia Commons

Gerokreuz, um 970. Kölner Dom

|

|

Foto: Andreas Praefcke [Public domain],

via Wikimedia Commons

Madonna des Presbyters Martinus, 1199

|

ab 1400 n. Chr.: Schmerzensmutter, Pietà

|

Foto: Cherubino [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],

via Wikimedia Commons

Pietà, 2. Hälfte 14. Jh.

|

Art der Darstellung:

- nicht mitleidserregend, sondern Ausdruck von

Andersartigkeit

- Ziel: Versenkung und Vertiefung

- ab 1300 n. Chr. „Vermenschlichung“ → lebendige Mutter-Kind-Beziehung bei Madonnen

_________________________________________________________________________________________________________________

Die Renaissance (1400-1600)

Nach

der vorherigen Christianisierung begannen die Menschen nun, sich die Welt durch

Natur und Physik zu erklären und sie genauestens zu studieren = Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur:

·

Entdeckung der

Zentralperspektive

·

detailgetreue Wiedergabe

·

Licht und Schatten

·

Orientierung an antiker Kunst

(„Renaissance“ = Wiedergeburt der Antike)

|

Foto: Patrick A. Rodgers [CC BY-SA 2.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)],

via Wikimedia Commons

Donatello: David, 1430/40

|

|

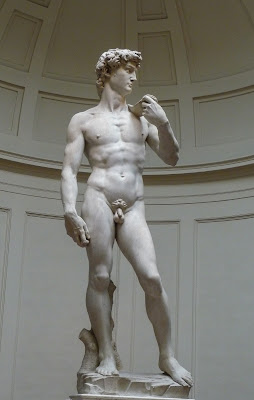

Foto: Jörg Bittner Unna [CC BY 3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],

via Wikimedia Commons

Michelangelo: David, 1504

|

Donatellos „David“ (1430/40) ist der erste lebensgroße, naturnahe, freistehende Akt seit der Antike.Mit Michelangelos Werk “David” (1504) galt der Künstler erstmals als Genie, das gottähnlich Dinge erschafft.

_________________________________________________________________________________________________________________

Der Barock (1600-1770)

Die

Barockzeit wird oftmals als “üppig und verschwenderisch” bezeichnet. Dies hat

den Grund der damaligen Reformation bzw. Gegenreformation. Um Luther in den

Schatten zu stellen und das Volk wieder auf ihre Seite zurückzugewinnen,

scheute die katholische Kirche weder Kosten noch Mühen bei der Gestaltung ihrer

Kirchen, wobei sie sich dem barocken Stil bedienten:

dynamische

Bewegungsformen, Illusionismus, naturalistische Wirkung, Blattgold,

Stuckverzierungen, Stuckmarmor

|

Foto: Zairon [CC BY-SA 3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],

via Wikimedia Commons

Tiepolo: Treppenhaus der Würzburger Residenz, 1719-1781

|

Anders

als im Mittelalter brachte der kirchliche Einfluss keine Verneinung des Weltlichen, sondern es

geht um eine Überwältigung aller Sinne à

Gesamtkunstwerk (Zusammenwirken der Gattungen Architektur, Plastik, Malerei)

Aber

auch Monarchen gehören zu den Auftraggebern barocker Künstler. So entstehen vor

allem in katholischen Regionen Europas (z.B. Süddeutschland, Österreich) Kirchen

und Schlösser, die noch heute betrachtet werden können.

_________________________________________________________________________________________________________________

Der Klassizismus (1770-1840)

|

| Jean-Léon Gérôme: Phryne vor dem Areopag, 1861 |

Abonnieren

Posts (Atom)